戦場のメリークリスマスとの出会い

筆者がはじめて『戦場のメリークリスマス』を観たのは、確かデヴィッド・ボウイが亡くなった2016年の暮れのことだった。

ボウイを偲ぶ意味と年末のクリスマスシーズンに掛けて放送されたのだろうが、それ以来筆者の中ではNo.1の映画だ(Filmarksでも満点をつけている)。

それまでデヴィッド・ボウイと言えば「レッツ・ダンスのカッコイイお兄さん」という印象くらいしかなく、坂本龍一は「世界的にもスゴい音楽家」、ビートたけしは「テレビでふざけてる大御所お笑い芸人」という程度だった。

おそらく私と同じ現在の20代の多くの人は『戦メリ』と言えば「あの有名な曲は聴いたことあるけど映画は観たことない」という感じである。

酷い人は「『戦場のピアニスト』じゃないの?」と間違える人までいる(2002年公開の別の名作映画)。

しかし以前から父母世代の会話の中で『戦メリ』が出てくると、どこか畏敬の念をもって会話されているのは印象的だった。

2013年に大島渚監督が亡くなった際も「大島渚と言えば『愛のコリーダ』とかちょっとキモチ悪い映画作る人だけど『戦メリ』は名作だったね」と父母が会話をしていた。

豪華素人俳優陣という異例のキャスティング、下馬評の高かったカンヌのパルムドールを逃したこと、坂本龍一やたけしがその後世界に羽ばたくきっかけとなった作品であること…いまの50代・60代にとってネタには尽きない作品だったようだ。

戦場のメリークリスマスの基本情報

公開年:1983年

監督:大島渚(日英合作)

原作:ローレンス・ヴァンデルポスト『影の獄にて』

主演:デヴィッド・ボウイ、坂本龍一、ビートたけし、トム・コンティ

興行収入:米国230万ドル、日本9.9億円

受賞:英国アカデミー賞作曲賞

(カンヌ国際映画祭パルムドール候補作)

その有名なテーマソングや話題性に比べて、興行面は伸び悩んだ点に注目できよう。

当時の為替レートを使用するとアメリカでの興行収入は5.5億円前後なので、アメリカ人が参加していない映画としては健闘したという感じだろうか。

そもそも日本人監督の映画がアメリカで劇場公開されることも珍しいため、日本映画の中では海外でも比較的知られている映画の部類となる。

国内に目を向けてみると、この年の興行収入第一位は『南極物語』の56億円と『戦メリ』を大きく上回っている。

『戦メリ』はドラえもんシリーズにも負けトップ10にすら入っていない。

【1983年国内興行ランキング】

(邦画)

1. 南極物語 56.0億円

2. 探偵物語/時をかける少女 28.0億円

3. 汚れた英雄/伊賀忍法帳 16.0億円

4. 男はつらいよ・花も嵐も寅次郎 15.4億円

5. 刑事物語2/ 12.0億円

6. ウィーン物語 11.0億円

7. プロ野球を10倍楽しく見る方法 10.8億円

8. 幻魔大戦 10.6億円

9. 楢山節考 10.5億円

10. 伊賀野カバ丸 10.4億円

11. 宇宙戦艦ヤマト完結編 10.1億円

12. ドラえもん のび太の海底鬼岩城 10.0億円

13. 戦場のメリークリスマス 9.9億円(洋画)

1. ET 94.0億円

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1334157108

2. スターウォーズ 37.2億円

3. フラッシュダンス 32.8億円

4. 007オクトパシー 19.4億円

5. ランボー 12.0億円

6. 愛と青春の旅立ち 10.9億円

7. トッツィー 9.9億円

8. スーパーマンⅢ 9.1億円

9. 食人族 8.5億円

10. 地中海殺人事件 7.2億円

もっとも売れた映画が後年まで残る映画かと言われるとそんなこともない。

スポーツ界には「記録より記憶に残る選手」という言葉があるように『戦メリ』も「記録より記憶に残る映画」と言っても良いかもしれない。

戦場のメリークリスマスのあらすじ

それでは簡単に『戦メリ』のあらすじを追ってみよう。

1942年のジャワ島の収容所が舞台

時は第二次世界大戦真っただ中の1942年。

南進政策によってアジア各地に日本が勢力範囲を拡大していた頃のことである。

舞台は日本統治下にあったインドネシア・ジャワ島のレバクセンバタ収容所。

ここには東南アジア各国の戦場で降伏した連合国軍の俘虜が収容されており、600名ほどが在籍する大きな収容所だった。

朝鮮人軍属とオランダ兵俘虜の姦通事件

そんなある日、監督者側である日本軍に属する朝鮮人軍属カネモトがオランダ兵俘虜のデ・ヨンを夜這いの上に強姦する。

デ・ヨンの言い分では「戦傷の治療を数日間親切にしてもらったと思ったら、ある夜に無理やり襲われた」という。

ビートたけし演じるハラ軍曹はこの収容所の中堅職として横暴をふるっており、本件についても上官に報告せず自分の判断で処理をしようと試みる。

ハラは「切腹を見ずして日本人を見たことにはならんからな」と英国陸軍中佐ジョン・ローレンスを収容所から呼びつけ、カネモトの切腹を見せつけてやろうとする。

ローレンスは過去に日本に長期滞在した経験があり、俘虜の中では数少ない日本語話者であった。

ハラもそんなローレンスには断続的に体罰に似た暴力を振るっているもののどこか友情に似た感情を抱いており、何かと気にかけているようだった。

広場にカネモトとデ・ヨンを縄で縛って連れ出し「日本語が達者じゃないんだから、今ここでオランダ兵のカマを掘ってみろ!」とカネモトに侮蔑に似た罵声を浴びせるハラ。

ローレンスは耐えかねてその場を制止するがハラが振り切り、カネモトに切腹するよう命じる。

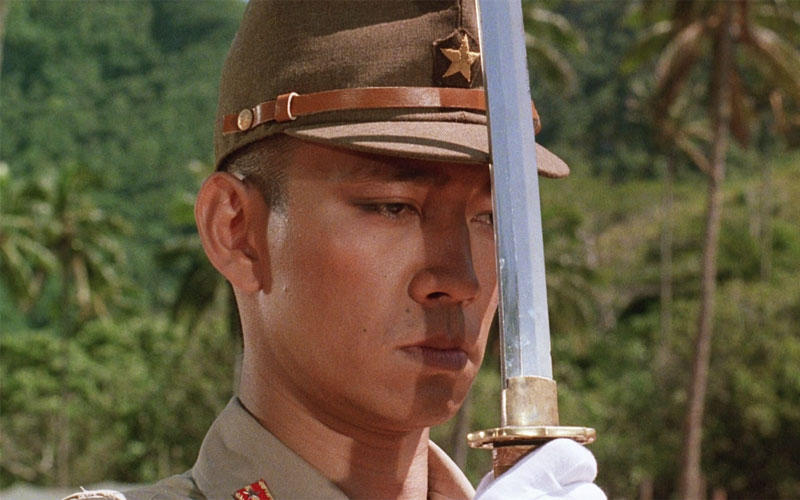

ハラが介錯しようとしたその時、坂本龍一演じるヨノイ大尉が騒ぎを聞きつけてやってくる。

ヨノイはこの収容所長を務める高潔な人物でハラの直属の上司であり、部下からは隊長殿や大尉殿と呼ばれていた。

上官である自分に報告せずなぜ独断で切腹させようとしたかをヨノイが問い詰めると「勤務中の事故死とすれば祖国で待つカネモトの家族に恩給が下る。そのための配慮です」と卑屈な笑みを浮かべながらハラは答える。

ヨノイはこの日バタビア(現・ジャカルタ)に出張業務があったため詳細は後で聞くと言い残し、この場を丸く収めるのであった。

ヨノイとセリアズの出会い

そのままバタビアへ車で向かったヨノイは、新たに降伏して捕らえられた俘虜の簡易裁判に立ち会うこととなった。

ちなみにこのバタビアにある拘禁所の所長は内田裕也が演じており、軍律会議審判官は若き日の内藤剛志が演じている。

新たに捕らえられた俘虜こそ、デヴィッド・ボウイ演じる美しき英国陸軍少佐ジャック・セリアズであった。

半ば一目惚れのような状態でセリアズの持つ魅力に惹きつけられたヨノイは、シェイクスピアの『ハムレット』にある有名なセリフ(to be or not to be, that is the question)を引用した尋問をしながらセリアズを庇う。

日本軍の背後に空挺降下し輸送隊を襲撃した罪として死刑になることがほぼ決まっていたが、結果としてヨノイの計らいでレバクセンバタ収容所に俘虜として輸送されることになる。

リビア戦線で一緒にドイツ軍に対して戦ったローレンスは、新たに収容所にやってきたセリアズに対して「掃射のジャックじゃないか!」と久々の再会を喜ぶが、歴戦の疲れや度重なる日本軍からの暴力が原因となりセリアズは身体を壊してしまう。

それを見たヨノイは「この英国将校を医務室に運んで最優先に手当てせよ」と命令し、ローレンスに「彼のことを何か知っているか?」と訊く。

ローレンスは高潔なヨノイがセリアズに特別待遇をする理由を不思議に思うが、部下であるハラも同様だった。

ある夜、好奇心からかハラがローレンスの寝所にやってきて彼を起こし、セリアズの眠っているベッドに案内するように命じる。

自分の顔を覗き込んできたハラを見たセリアズは「なんてヘンな顔。でも瞳は美しい」と呟いて再び眠りにつく。

噂のセリアズを確認したハラは「隊長殿がなぜこの男を特別扱いするか、お前理由が分かるか?」とローレンスを問い詰める。

心当たりのないローレンスは適当にはぐらかすが、続いてハラは「ところでお前はなぜ自決しないんだ?自決したら俺はお前がもっと好きになるのに」と笑みを浮かべて問う。

「生きて虜囚の辱めを受けず」という日本の戦陣訓的価値観で育ってきたハラから見れば、ローレンスはじめ俘虜たちは死を恐れるチキンにしか思えなかったのだ。

しかし連合国軍の価値観はあくまで建設的であり戦闘続行が不可能な場合は降伏するのを咎めていなかったため、ローレンスはハラに一生懸命説明をする。

そうした雑談をしていると、不意にヨノイがセリアズのベッドを訪れにやってきたのでハラとローレンスは身を潜める。

帯同させた医者にセリアズの治療の経過を訊き自分でもセリアズの回復を確かめたヨノイは「彼を最優先に治療するように」と改めて念を押してそそくさと帰っていった。

ヨノイのコンプレックス

セリアズが収容所にやってきて以来、ヨノイは心の乱れを整えるかのごとく鬼気迫る勢いで剣道の稽古に熱中していた。

その気合の入った叫び声に俘虜が動揺していることを知ったローレンスは、ハラを通じてヨノイに「稽古を控えてくれないか」とお願いする。

裏庭にローレンスとハラを呼びつけたヨノイは「セリアズ含め俘虜がそんなに動揺するというなら、稽古は控えよう」と素直に応じる。

そして独り言のように「できることなら貴方たちを桜が満開の下で開かれる日本の宴会に招待したかった」とローレンスに言う。

人格者であるヨノイのことを認めているローレンスは「私も日本に滞在していました。印象的だったのは雪景色です」と答える。

その中でヨノイは、満州配属だったために1936年2月26日の二二六事件に参加できなかった悔しさ、同志がことごとく処刑された虚しさ、自分だけが死に遅れた焦燥感を吐露する。

当時日本に滞在していたローレンスは二二六事件のことを知っていたので「あなたもあの勇ましい青年将校の一人だったのですね」と返すと、ヨノイはその場にいたハラに「本日9時にカネモトの処刑を行う。俘虜の上官以下主要人物も立ち会うように命じよ」と命令を発する。

事前にローレンスに対してセリアズも処刑場に同行させるよう頼んだヨノイだったが、セリアズは未だ病身だというローレンスの言い分を踏まえて渋々欠席を承認した。

カネモトの処刑

舞台は変わりカネモトの切腹が執り行われる例の広場。

俘虜側の責任者はジャック・トンプソン演じるヒックスリー空軍大佐であったが、彼は人一倍プライドが高く日本人のことも見下した態度を取ることが多かった。

ローレンスは陸軍少佐であったため役職的にも彼の下であったが、なおかつ学歴的にもヒックスリーの方が上だった。

日本語が話せる立場上日本人とコミュニケーションが多くなっているローレンスに対して、ヒックスリーは「君はいつも日本人寄りだな」と嘲笑するのが日常茶飯事だった。

さて、ヒックスリー以下主要な上官がカネモトの処刑に立ち会わされることになり被害者のデ・ヨンも最前列で見物させられていたが、その際もヒックスリーは「このような処刑を見る義務はない」とヨノイに盾つく。

「それなら後ろを向いても構わぬが、立ち去ることは許さない」と返すヨノイに対し「英国軍は敵に背を向けたりなどしない」とヒックスリーは負けじと返す。

命令によりカネモトはまず自分の腹を短刀で刺すが、死と痛みに怯えるカネモトは苦しみ上体を起こすことが出来ない。

介錯できる体制に中々入らないカネモトに業を煮やしたハラは執行人を制し自ら真剣を抜いて介錯を試みる。

その瞬間にデ・ヨンが叫び声をあげながら自分の舌を噛み切り、カネモトも「アイゴー!」と叫びながら首を切られる。

アイゴーとは朝鮮語の感嘆詞であり、日本語で言う「うわあ!」「ああ!」といったような意味の言葉だ。

カネモトは勿論のこと、デ・ヨンも結局自分の舌を噛み切ったことで絶命してしまった。

気分の悪くなった英国将校たちは「こんなのはあんまりだ!」とその場を去ろうとするが、ヨノイは認めない。

しまいには「このことは公式発表があるまで他の俘虜に公表するな。命令だ」と言った。

「自分が正しいと思うなら堂々としてればいいじゃないか」と反論するヒックスリーに対して「公式発表を待つのが正しい順序だ。私は正しい。ローレンス、そうだろ?」とヨノイはローレンスに尋ねる。

ローレンスは「キャプテンヨノイ、貴方は間違ってる。我々みんなが間違っているのだ」と諭すように返す。

それを聞いたヨノイは怒り気味に「これから2日間は部屋に籠り、日本軍・俘虜全員が”行”(ギョウ)をおこなう。48時間飲み食い禁止だ」と理不尽な命令を下してその場を立ち去る。

日本人のことを理解しないヒックスリーには正気の沙汰には思えない命令だったが、ある程度理解のあるローレンスはその場の英国将校達に対し「空の胃が精神的なたるみを治すというのが彼らの論理だ!我々は勿論だが、彼らもやり遂げるだろう!」と吐き捨てる。

セリアズとローレンスの処刑危機

行の最終日である2日目の朝、日本軍の係が俘虜の点呼にやってくるとセリアズがいない。

不審に思った日本兵が上官に報告しに行こうとした矢先、セリアズが花びらを摘んだ籠を持って宿舎に帰ってくる。

日本兵が去った後、花に隠して食糧を持ち込んだセリアズは傷病者から優先的に食糧を配っていく。

ローレンスは半ば呆れながらもセリアズのリーダーシップに一目置いていることもあり、その行為を続けさせる。

そしてセリアズは肝心の花を死んだデ・ヨンのベッドに散りばめ、宿舎にいる俘虜みんなで追悼のために讃美歌(ちとせの岩よ、Rock of Ages)を合唱する。

そこに再び日本兵複数人が抜き打ち検査にやってきて、食糧や不正品を隠していないかチェックする。

花が散りばめられたベッドを見て「これは何だ!」と詰問すると、セリアズは花びらをムシャムシャと食べてしまう。

驚きながらも怒った日本兵はセリアズを連行しようとするが、そこにヨノイやハラがやって来て再び歌い始めた俘虜たちを黙らせる。

ローレンスは「クリスマスまで残り一週間なので歌の練習をしていた。練習しないと間に合わない」とはぐらかそうとするが、ハラはその態度が気に入らずローレンスに暴力を振るう。

「自分を何者だと思っている?お前は悪魔か?」とヨノイに尋ねられたセリアズは「あんたに禍いが起こるよう祈ってるのさ」とはぐらかしてムシャムシャと花びらを食べる。

そこに抜き打ち検査の結果として外部と交信できる無線機が持ち込まれていたことが発覚し、責任としてローレンスとセリアズが連行されて牢屋に入れられることとなってしまう。

ある夜、セリアズへの甘い待遇に危惧したヨノイの部下の一人が強引にセリアズのいる牢屋に忍び込み、セリアズ暗殺を試みる。

間一髪でかわしたセリアズは逆にその日本兵を気絶させることに成功し、見事牢屋を脱出する。

牢屋近くで手を縛られて木に吊るされていたローレンスを発見したセリアズは、傷で足が弱ったローレンスを抱きかかえて逃亡を図る。

その道中に運悪くヨノイに見つかってしまったセリアズは、地面にローレンスを置いて短刀を抜きヨノイに対峙する。

ヨノイも負けじと刀を抜いて対峙しようとしたが、セリアズはヨノイの自分に対する想いを知ってかその短刀を置いて降伏する。

「Why will not fight with me? If you defeat me, you will be free!(なぜ戦わないのだ。私を負かせばお前は自由になれるのに)」とヨノイはセリアズの行動に戸惑うが、後からやってきたハラを制して処刑は見送る。

「ヨノイに君は気に入られてるようだな」とローレンスに言われたセリアズは苦笑いを浮かべ、彼らは再び牢屋に入れられることとなる。

セリアズを襲ったヨノイの部下は「あいつは隊長殿を惑わす悪魔です」と言い残してその晩切腹する。

後日、講堂で彼の弔いをしていたヨノイとハラ。

そこに呼び出されたローレンスは「私の部下が死んだ。戦死の扱いとすれば彼の家族に恩給が出る。君にはそのために死んでもらう」とヨノイに告げられる。

戦死扱いとするには「俘虜側が暴動を起こしてそれを鎮圧する中で殉職した」のようなロジックが必要があり、俘虜側から責任を取る人物が必要であるというのがヨノイの美学であった。

その美学を認めつつも理不尽に殺される運命となったローレンスは、ハラがお経を唱えている仏壇に向かって「お前らの狂った神のせいだ!」と半ば発狂して暴れ出したが、満身創痍のローレンスはあっけなくヨノイの部下に制止され牢屋に戻されてしまう。

セリアズのコンプレックス

セリアズと隣り合わせの牢屋になったローレンスは、壁越しに自分がシンガポールに駐屯していた頃の思い出などを話して暇をつぶす。

その中で「日本人は個人では何もできなかったが、集団で発狂した。私は個々の日本人を恨みたくない」とローレンスはつぶやき、セリアズも同意する。

ローレンスの話が終わり、セリアズの番になると彼は過去のトラウマを話し始めた。

セリアズには美しい声で歌を歌う弟がおり、彼はいつも弟を気にかけていた。

しかし「自分の身内は完璧でいて欲しかった」と言うように、弟は背中にコブがあるという障害を持っていた。

パブリックスクール(全寮制の名門校)で寮長を務めるなど、スクールカースト上位で充実した生活を送っていたセリアズだったが、弟も同じ学校に入学してくるのを憂慮していた。

今でもその名残はあるだろうが、10代の頃は障碍者に対する差別が過酷であり、往々にしていじめに発展する。

弟もその例に漏れず、他の学生に服を脱がされてコブを見られてしまい嘲笑の的となってしまったが、セリアズは自らの保身のため弟を見殺しにしてしまう。

それ以来弟は歌を歌うのをやめ、ひっそりと生きる性格に変わってしまった。

セリアズはずっと当時の身の振り方を悔やんでおり、弟への償いの意味も込めて死に場所を探していた。

ちょうどそこに起こったのが第二次世界大戦であり、戦争に志願したのだという。

彼の暗い話が終わると同時に日本兵がセリアズとローレンスを連行するためにやってきたので、二人は処刑される覚悟を決める。

ハラからのメリークリスマス

しかし連れてこられたのは意外にもハラのいる部屋。

加えてどうやらハラは酒を飲んでおり、だいぶ酔っぱらっている様子だった。

それを見たローレンスは「ハラ軍曹、あなたもやっぱり人間だ」とつぶやく。

それを聞いたハラは高らかに笑い出し「ローレンスさん、今夜、私、ファーゼルクリスマス」と言う。

Father Christmas、すなわち今夜は私が貴方がたのサンタクロースになるよとハラは言うのである。

つまりハラは自分に免じてローレンスとセリアズに”釈放”というプレゼントを贈ったのだ。

安堵の表情を浮かべたローレンスは気を失うかのようにセリアズにもたれ掛かる。

後からその場に呼ばれたヒックスリーも「あいつ、酔っぱらってるぞ」と嘲笑してローレンスに肩を貸す。

ローレンス、セリアズ、ヒックスリーが部屋を出ていく際にもう一度「ローレンス!メリークリスマス、ローレンス、メリークリスマス」と言うハラに対してセリアズは「狂ってるな」とつぶやいて三人で部屋を出て行ったのだった。

ハラは後日ヨノイに対して「俘虜の一人である敵性支那人が無線機を持ち込んだことを自供したのでハラの独断で即日処刑しました」と説明しているが、これが真相なのか否かは明らかにされていない。

セリアズのキス

ヨノイは俘虜の将校たちを部屋に集めて「武器や兵器に詳しい捕虜の名簿を出せ」とヒックスリーに迫った。

要は反乱を起こさせない目的と、鹵獲した武器の使い方のレクチャーを受ける目的とで、敵方の武器や兵器の専門家がどれくらいいるかを把握しておきたいというのがヨノイの狙いだった。

映画の序盤でも時々ヨノイとヒックスリーの同様のシーンがあったが、度々はぐらかすヒックスリーに対してヨノイも限界を迎えていたのだ。

おまけに「俘虜の責任者を私からセリアズに交代させるという企みは本当か?」とヨノイを挑発する始末。

怒りに満ちたヨノイは「俘虜全員をいますぐ広場に集めろ」とヒックスリーに命令する。

英国将校たちが出て行った後、残ったハラに対してヨノイは「3日後、俘虜の半分をマルク島の飛行場建設のために出発させるがその責任者として行ってくれ」と告げる。

それまでは無断で無線機の件を取り計らった責任を取り、ハラは自室で謹慎することになった。

さて、ヨノイの怒りを買ったヒックスリーは仕方なく俘虜全員を広場に集合させる。

セリアズが「これは何事だ?」とローレンスに尋ねるが「いつものことさ」と返される。

高潔なヨノイだからこそ行動パターンは読みやすいことがここから読み取れる。

しかしこの時のヨノイはえらく真剣であり、ヒックスリーに「傷病兵も全員含めて呼べ」と強く命令する。

怪我人や病気の俘虜たちも辛うじて歩いて広場に来ることはできたが、そのうちの一人が力尽きて広場で絶命する。

「彼は死んだぞ!ジュネーブ協定違反だ!」と叫ぶヒックスリーに対し「武器や兵器の専門家は何人いるのか答えろ」と強く迫るヨノイ。

シラを切り通すヒックスリーを見てヨノイは「斬る!」と彼を処刑する判断を下す。

俘虜全員が見ている前でヒックスリーが捕らえられ、ヨノイが刀を抜く。

いざ処刑されるかというその時、ヨノイに向かって歩いていく者がいた。

そう、紛れもなくセリアズである。

セリアズは何かを覚悟したかのようにスタスタとヨノイの前に歩みを進め立ちふさがる。

動揺したヨノイは「You, go back, go back…(貴様、戻れ!戻るのだ!)」と彼を振り払おうとするが、その瞬間セリアズはヨノイの肩をそっとつかんで両頬に一回ずつキスをしたのだった。

侮辱行為として受け止めたヨノイは刀を振り上げるが、あまりの衝撃と驚きで気絶してしまう。

結果としてヒックスリーの身代わりになる形でセリアズが捕らえられたが、広場での惨劇は阻止することが出来たのであった。

ヨノイの更迭、セリアズの死去

俘虜たちの前で不始末を働いたとしてヨノイは収容所長の地位から更迭される。

「私はセンチメンタルなヨノイ大尉と違うぞ」と冷酷そうな新所長は言い放ち、セリアズを侮辱罪で生き埋めにする。

ある夜、俘虜たちは声を合わせてセリアズのために讃美歌(詩篇23篇。旧約聖書にある有名な箇所)を歌い、セリアズはまどろむ意識の中で弟との日々を思い出す。

意識の中で「すまなかった、弟よ」と弟に伝えると「お帰りなさい、いいんだよお兄さん」と明るく返してくれた弟は、また元のようにボーイソプラノの美声で歌を歌い出す…

そしてまた暫く経った夜。

セリアズは既に瀕死の状態であり、今日明日にも息絶えそうな状態になっていた。

そんな生き埋めのセリアズに更迭後息を潜めていたヨノイが近づき、剃刀でセリアズのブロンズの髪の一部を切り取る。

その後セリアズの正面に向かって敬礼をしたヨノイが去った時、セリアズは遂に絶命する。

劇的なラストシーンへ

4年後の1946年。

日本は戦争に敗れ、立場は逆転して以前のような勢いはすっかりなくなっていた。

以前にも増して髪を剃り上げたハラがどこにいたかと言えば、連合国軍が管理する収容所。

そんな彼を尋ねて生き延びたローレンスがやって来る。

「Ah you! You would come, Mr. Lawrence(来てくれると思ってました、ローレンスさん)」と4年の間のどこかで英語を勉強していたハラ(ここからの二人のセリフは全て英語)。

「You learned English?」と驚きと感嘆の混じる中でローレンスが尋ねると「Yes, very little」とハラは返し、ローレンスに椅子に腰掛けるよう促す。

ハラ曰く、彼は明日の朝に戦犯として連合国軍に処刑される運命にあるという。

「できることなら貴方を今すぐ解放して故郷に帰したい」と同情するローレンスに対し「ありがとう、でも死ぬ覚悟はできている」と気丈に返すハラ。

しかしやはりどこか違和感は残っており「私のした”犯罪”は他の兵士も普通にやっていたことと変わりません。それなのに私だけ…」とローレンスに尋ねると「貴方は”自分が正しい”と思いこんでいた人たちに使われた犠牲者なのだ」と優しく返す。

そして4年前のカネモトの処刑時に言い放った際と同じく「正しい者なんてどこにもいないのです」とローレンスは言う。

うつむき加減でローレンスの言葉を聞いていたハラだが「ジャック・セリアズを覚えてますか?」というローレンスの質問を訊くと少し微笑み「不思議ですが、昨日彼の夢を見た」と返すハラ。

ローレンスは別でヨノイからセリアズの遺髪を預かっており、日本に寄る機会があれば故郷の神社に奉納してほしいという遺言を聞いていたことをハラに伝える。

次のハラのセリフにもあるように「隊長は終戦後すぐ処刑に…」とヨノイは既に連合国軍によって戦犯として処刑されてしまっていたのであった(原作では異なるが後述する)。

ふとハラは「あのクリスマスを覚えているかい?」とローレンスに語り掛ける。

あのクリスマスとは、言うまでもなくハラがローレンスとセリアズを釈放したあのクリスマスのことだ。

「貴方は酒に酔っていたね」とジョーク気味に言うローレンスに対して「これからも酔い続けますわ」とジョークで返すハラ。

支配する側とされる側でありながら奇妙な友情関係を築いていた二人だったが、この絆を強めたものこそあのクリスマスの温かい出来事だったのである。

再会の喜びや懐かしい思い出語りも束の間、お別れの時間がやってくる。

ローレンス去り際に「時として、勝利がつらく思われるときがあります」と告げ「さようならハラさん、神のご加護を」と優しく言い残す。

去っていくローレンスの背中を見てハラは4年前の収容所時代の頃のように「ローレンス!」と怒鳴りつける。

少し不安げに振り向くローレンスに対し、ハラはまた優しい表情と口調に戻って「メリークリスマス、メリークリスマス、ミスターローレンス」と言い微笑みを浮かべ、映画は幕を閉じる。

戦場のメリークリスマスの解説

あらすじに筆者の解釈も少し入ってしまったところもあるが、筆者なりの『戦メリ』の視聴ポイントを解説していきたい。

既に解説しつくされている点からマニアックな点まであるので、個人の熱中度に応じて深掘りしてほしい。

異色のキャスティング【坂本龍一】

まず注目しなくてはならない点は、何と言ってもキャスティングである。

ローレンスを演じたトム・コンティはプロの俳優であるものの、ヨノイ大尉(坂本龍一)、ハラ軍曹(ビートたけし)、セリアズ(デヴィッド・ボウイ)は俳優キャリア的には素人である。

ボウイは過去に何作か映画に主演したことはあったが、少なくとも本業ではない。

キャスティングを決めた大島渚監督の目には、果たして彼ら3人はどのように映ったのだろうか。

坂本龍一は当時、細川晴臣と高橋幸宏とともにYellow Magic Orchestra(YMO)を結成し、1980年代の日本の音楽界を席巻していた。

坂本の作曲した『テクノポリス』や高橋の作曲した『Rydeen』などは今聴いても新しさを感じるし、3人が共同作曲して詞を松本隆が書いた『君に胸キュン』はその後「胸キュン」というワードが世間に定着するきっかけを作ったとされる。

三島由紀夫や中上健次といった文豪を相手にした敏腕編集者として名を馳せた坂本一亀を父に持ち、端正なルックスと名門・東京藝術大学卒業という話題性も相まって、少なくとも日本国内では赤丸急上昇中という状況での出演だった。

坂本はこの映画がカンヌ国際映画祭に出品されたことで授賞式の場に出席するが、そこで大島渚監督を通じてベルナルド・ベルトルッチ監督を紹介される。

この縁がきっかけで4年後の1987年に清朝最後の皇帝・愛新覚羅溥儀の生涯を描いた『ラストエンペラー』に出演し、映画音楽にも携わった。

坂本は『ラストエンペラー』で米国アカデミー賞作曲賞を受賞しており、この頃から晴れて「世界のサカモト」と呼ばれるようになった。

元々大島映画が好きで坂本自身もよく観ていたそうだが、運命とは面白いものでその大島映画によって坂本は飛躍のチャンスをつかんだことになる。

異色のキャスティング【ビートたけし】

ビートたけしはと言えば、当時の漫才ブームの牽引役である『ツービート』のリーダーとして、70年代後半から80年代にかけて絶大な人気を誇った。

漫才ブームを見てお笑いを志したお笑い第三世代・第四世代の芸人たちはたけしの影響を強く受けており、特に爆笑問題の太田光はたけしからの影響を明言している。

しかし当時の世論としてお笑い芸人というのは一般のテレビタレントや俳優と比べて少し下に見られることが多かった。

今のように司会業や俳優業を芸人が担うような世界ではなく、芸人は劇場で年寄り相手に小話や漫才をするというのが一般的な見方だったと言えよう。

『戦メリ』公開当初はたけしが画面に現れると映画館で笑い声が起こるほど、芸人が俳優をやることが珍しかったという当時のエピソードも残っているくらいだ。

実は最初は大島監督以外のスタッフも「本当に芸人風情で俳優が務まるのか?」といぶかしげだったようだが、真ん丸に借り上げで軍服が似合うたけしの姿を見て、スタッフも感銘を受けたという。

芸人に向けられた世の中の目をガラッと変えていった一人がビートたけしであることは間違いないだろう。

『戦メリ』出演後たけしは司会業や俳優業に加え、映画監督としてのキャリアも歩み始めることになる。

1989年の処女作『その男、凶暴につき』を皮切りに、1997年に『HANA-BI』でヴェネチア国際映画祭の金獅子賞(グランプリ)を獲得するなど、こちらも坂本同様に「世界のタケシキタノ」と呼ばれるようになった。

彼自身も大島渚監督からの影響を明言しており、キャリアとしての幅を広げるきっかけになったのはこの『戦メリ」であることに間違いない。

異色のキャスティング【デヴィッド・ボウイ】

デヴィッド・ボウイと言えば今でこそ世界的なスターという感じだが、当初はカルト的なロックスターであった。

1960年代後半にデビューし、その端正なルックスに化粧を施した奇抜な出で立ちで『Space Oddity』にて最初のヒットを得る。

東洋思想や文化にも親近感を持っていたボウイは仏教的価値観を取り入れた楽曲をリリースするほかに、日本のファッションデザイナーである山本寛斎の制作した衣装を自らのステージに取り入れるなど、奇抜でセンセーショナルなロックスターとしてスターダムを駆け上がっていく。

初期の代表的なアルバムは『ジギー・スターダスト』や『アラジン・セイン』であり、ジギースターダストという架空のロックスターを演じることでカルト的人気を確実なものにした。

1970年代中盤以降からはアメリカ、後に西ドイツに拠点を移して音楽活動をはじめ『ロウ』『ヒーローズ』『ロジャー』のベルリン三部作と呼ばれるアルバムをリリース。

2作目の表題曲である『Heroes』はベルリンの壁で閉ざされた男女の恋愛を歌った曲であり、ヒットしたことは勿論だが現代史上でも重要な一曲とされる。

1980年代入ってからは一転カルトスター的なポジションからの脱却を図り、最初のヒット曲である『Space Oddity』の歌詞の登場人物を新曲『Ashes to Ashes』の中で半ばネガティブな形で再登場させている。

これはボウイが過去のカルトスター的イメージを払拭し、新たなスタイルを模索していたことの証とされる。

そんなボウイは好奇心旺盛な性格もあってか俳優業も片手間で当時こなしていた。

マイナー映画で主演を張っていたり、舞台出演をしていたりと音楽活動に刺激となるものは何でも取り入れていた。

当時キャスティングを考えていた大島監督がボウイの舞台を見て「セリアズは彼しかいない」と思い口説き落としたというのは有名な話で、大島映画の視聴経験があったボウイは2年間もスケジュールを空けて待っていたという。

そんなボウイは『戦メリ』出演と同時期にアルバム『レッツ・ダンス』を発表しており、表題シングルも含めて世界的に大ヒットした。

いまの一般的な50代以上の人たちは「ボウイ=レッツ・ダンス」という認識があるのも頷ける話だ。

アルバムセールス向上を意図してか『レッツ・ダンス』のPVなどは「お!セリアズが歌ってる!」と思ってしまうほど『戦メリ』のイメージを大事にしているように見える。

少なくともロック後進国の日本においては、この『戦メリ』と『レッツ・ダンス』のダブルパンチによって世界的スターとしての地位を確立したと言えよう。

個人的にはデヴィッド・ボウイというアーティストは非常に好きで、その時々で興味のあるトピックを音楽に取り入れたり、新たな思い付きをすぐに行動に移したりと、その”気”の多さは尊敬に値する。

90年代には自身の楽曲印税をキャッシュフローの担保として「ボウイ債」を発行して資金調達したりと、筆者の本業に関係ある領域にも手を伸ばしている。

貪欲なボウイが次なる機会を求めて『戦メリ』に飛びついたのは、もはや必然だったのかもしれない。

ちなみにボウイは撮影時も非常にフレンドリーで、傷病兵役で招集された身体障碍者のエキストラと酒場で仲良く酔っぱらったり、サインや写真撮影にも気軽に応じてくれたとのことである。

宿泊先のホテルではボウイが歌とギター、坂本がドラムを担当して即興演奏をキャストやスタッフのために行ったという夢のようなエピソードもある。

マスコミをシャットアウトし、メイキング映像も撮らなかった撮影期間は、ボウイにとっても束の間の休息であり、素顔のままで過ごせる安楽のひとときだったのかもしれない。

異色のキャスティング【その他】

その他にも日本人俳優では面白い人たちがこの映画に出演している。

まずは前述したように、樹木希林の夫として知られ生粋のロックンローラーとして名を馳せた内田裕也。

バタビアの拘禁所の所長として中々渋い演技をしている。

音楽家というのは表現者という意味で俳優業とシナジーのある職業なのかもしれない。

加えて同じ場面では『十津川警部』シリーズ等で有名な内藤剛志が審判官役で出演している。

そして切腹するカネモト役を演じたのは、70年代のカリスマロックバンド・キャロルのギタリストを務めたジョニー大倉である。

何を隠そうキャロルは矢沢永吉が所属していた伝説的なロックバンドであり、洋風のサウンドに乗せて日本語と英語を混ぜた楽曲をヒットさせた先駆者と言える。

ジョニー大倉自身も『ファンキーモンキーベイビー』で作詞を担当するなど、主要メンバーとして活躍した。

1975年のキャロル解散と同時期に自身が在日韓国人2世であることを公表し、以後俳優業にも進出する。

自身の生い立ちを含めても朝鮮人軍属カネモトを演じるのは自然な流れだったのかもしれない。

その他セリアズとヨノイのキスシーンでは、気絶したヨノイをキャッチする若い日本兵を無名の三上博史が演じている。

以外とこうして注目してみると脇役も面白い配役がされているのが分かる。

幻のキャスティング

結果として豪華素人俳優陣が揃ったわけだが、それは最初から予定されていたことではなかったといわれる。

ハラ軍曹には緒形拳や勝新太郎という大物俳優のキャスティングが検討されたが、前者はスケジュールの都合で、後者は脚本の関係で折り合いがつかず、ビートたけしに打診された経緯がある。

ヨノイ大尉には三浦友和や沢田研二らが検討されたようだが、スケジュールの都合で最終的に坂本龍一に決まった。

セリアズには『明日に向かって撃て』や『スティング』で世界的スターとなっていたロバート・レッドフォードや当時駆け出しのニコラス・ケイジが検討されたというが、結局はボウイに決まった。

個人的には沢田研二とロバート・レッドフォードの掛け合いは観てみたかったが、歴史にifは禁物だ。

東洋 vs 西洋の価値観の衝突

この映画の最大のテーマは「異文化の衝突」であろう。

なんだかハンチントンの著作『文明の衝突』のような言い回しになってしまったが、ネットはおろか通信手段も限られる当時において外国人を知る機会は戦争が初めてという人も多かったはずである。

映画で語られている範囲ではあるが、戦争前に外国人と交流した経験があるのはローレンスのみである。

セリアズはイギリスのお坊ちゃま、ヨノイは青年将校出身だとすると純粋な国産軍人だろうし、粗暴なハラ軍曹はなおさら外国人と出会う機会はなかっただろう。

こういった人たちが支配する・される側とはいえ収容所で共同生活をするのだから、衝突するなという方がおかしい。

東洋的価値観(正確に言えば日本的価値観)として、相手側に降伏することをNGとする風習、精神的なたるみを苦行で正す根性論、形式上でもいいから責任を取らせる慣習などが映画の中では描かれている。

これらは我々日本人としては(良いか悪いかは別にして)今でも理解できる部分が多いと思うが、西洋人には理解しがたい感情であろう。

いい意味でも悪い意味でも現実主義で理性的な西洋的価値観に染まっているセリアズやヒックスリーからすると、日本的風習は野蛮的・狂人的に思えるだろうし、元々東洋に対する差別的価値観を持っている身からするとなおさらだろう。

日本軍としても降伏した捕虜を「俘虜」と呼ぶ時点で差別的表現であるのは間違いないし、ハラに代表されるように「自決しなかったのは死が怖かったからだ」と俘虜を見下すのが一般的な日本人の認識だ。

こういったお互いの優越意識の衝突、言うなればマクロ的価値観の衝突は本作の一番の見どころと言っていい。

日本近代史の闇

もう一つ付言するならば、東洋 vs 西洋という純粋な価値観の衝突というわけではなく、東洋側の方がやや卑屈な点である。

というのも明治維新以降、どこか日本は西洋への憧れ、特に白人コンプレックスについては亡霊のように悩まされてきている。

現在の韓国のK-POPアイドルも同じように白人的な美の価値観に組み込まれる努力をしているように見え、東洋全体として西洋への憧れや劣等感を抱いているのは間違いない。

パリコレのモデルに黒人やアジア系人種が採用されにくい現実などもよく指摘されるが、世界は圧倒的に白人を中心とする西洋的価値観を頂点とする秩序に支配されている。

これは別に見た目だけでなく、科学技術や思想についても同様だ。

日本は文明開化後、富国強兵や殖産興業を掲げ西洋式の経済政策を導入してアジアで唯一の列強となった。

ローレンスとヒックスリーの会話の中にも「日本人はあなどれない。彼らはロシアにも勝ったことがあるんだ」というセリフがあるように、特に1905年の日露戦争勝利、1911年までの不平等条約改正によって日本は西洋から認められた唯一の国家という自負を持つに至った。

しかしその中で福沢諭吉の「脱亜入欧」ではないが、歴史の流れの中で生存のためにアジア諸国を”切り捨てた”歴史があることは忘れてはいけない。

この辺りの価値観は、当時日本の植民地下であった朝鮮籍の軍属・カネモトに対するハラの半ば差別的な対応に顕著である。

直接前方に立って戦闘をする軍人とは異なり後方での諸々のサポート業務をするのが軍属であるが、当時日本の植民地であった朝鮮半島出身の軍人・軍属は20万人を超えていたと言われる。

当時の日本人がどのように朝鮮人を扱っていたか、あるいはその逆はどうであったかといった問いに対して、客観的な事実を知ることはもはや不可能だ。

その時代を知る人たちは既に鬼籍に入っており、現在は自分たちに都合のいいファクトだけを取り出して「やれ朝鮮人を強制連行した」だの「やれ日本人はアジア人を平等に扱って大東亜共栄圏の実現に取り組んだ」だの、綺麗なストーリーに仕立てて自らの弁の一助となる道具にしている人たちがはびこっているだけである。

日本人全員が朝鮮人に対してハラ軍曹のような対応を取っていたとは考えにくい。

かといって日本人全員が朝鮮人に対して差別的意識を持っていなかったかと言えば、それも考えにくい。

そういう意味で大島渚監督は歴史の一側面として、ハラ軍曹とカネモトとのやり取りをできるだけ写実的に描いてくれたような気がする。

当時の日本人が想っていただろう西洋に対する憧憬、戦争によって同等もしくは優越し得る立ち位置にまで昇りつめたという特権意識、そして屈折した他のアジア諸国への見方などをよりリアリティを持って描いてくれた作品だと思うのだ。

こうやって考えてみると、ローレンスとセリアズを釈放して代わりに処刑された”敵性支那人”への対応もある意味でこの見方の一つに秩序付けられるだろうか(実際に無線機を持ち込んでいたら処刑されるべきだが、無実だったなら「中国人であれば身代わりで一人くらい殺してもいいか」というハラの判断があったのだろうか)。

おそらく筆者の考え過ぎだが、噛めば噛むほどおいしくなる映画である。

イギリスの学校の闇

ではこの映画は典型的な左翼映画であるかというとそんなこともない。

しっかりと日本軍人の美学も描き切っており、賛美はしないが理解できるような内容にはなっているはずだ。

それにセリアズの弟の問題でクローズアップされた英国パブリックスクールの障碍者差別もリアリティを持って描かれている。

イギリスやアメリカではスクールカーストは苛酷なものだといわれる。

アメリカは特にアメフトのクオーターバックの白人イケメンが頂点を極め、運動音痴や非白人人種などはいじめの対象になる場合が多いとされる。

イギリスはアメリカ的な”粗暴”な文化はないものの、やはりパブリックスクールでの”劣等者”の吊し上げ文化はあったとされている。

特に全寮制の閉鎖的な環境ともなればこういったいじめは起きやすい。

この辺りの歴史の闇も容赦なく描き出すことで、単純な西洋的価値観賛美の映画とは一線を画している。

敵同士ながら生まれる好意や友情

ここまでは主に「日本人」「西洋人(イギリス人)」という括りでの対立、すなわちマクロ的な衝突について述べてきた。

しかし対個人で見た時、すなわちミクロで見た時にこのような衝突はあったのだろうか。

ヨノイやハラは日本的価値観に染められ、ローレンスやセリアズは西洋的価値観に染められている象徴的な人物として描かれているが、対個人で見た時には憎しみは発生していない。

むしろヨノイはセリアズに魅せられており、ローレンスには「宴会を開いてやりたい」と親近感を持っている。

ハラはローレンスに対して奇妙な友情を抱いており、ローレンスも同様だ。

セリアズはヨノイに対して特別な好意を持っているかは分からないが、例えばハラの顔を見た時に「瞳が美しい」と素直な感想を漏らしている。

ミクロ的にはどこにも衝突が生まれていないのだ。

ローレンスが牢獄の中で「日本人は集団で発狂した。私は個々の日本人を恨みたくない」というセリフを残しているが、正にそういうことなのだ。

彼らが戦場ではなくどこか他の平和的な場所で出会っていたら、どんなに笑顔で交流できただろうと思う。

しかし逆に言えば戦場でなければ彼らは出会っていなかったであろうし、仮に平和的な場所で出会っていたとしてもそれほど興味を持たなかっただろう。

異常な環境で共同生活を送るというシチュエーションだからこそ、ヨノイとセリアズ/ハラとローレンスという関係が生まれたと言っていい。

これは大島渚監督の映画に共通するテーマと言えるであろう。

大島渚とはこういったトピックにインスピレーションを受け、映像化を試みるのが得意な映画監督と言えるのかもしれない。

ちなみに先ほどヨノイとセリアズ/ハラとローレンスという2組のペアを挙げたが、もっと言うなればカネモトとデ・ヨンも同様だ。

デ・ヨンはカネモトに犯された被害者意識は持っていながらも、結局はカネモトの切腹時に同時に自決している。

これは筆者自身の解釈だが、デ・ヨンはゲイ的な性的接触が初めての経験だったため短期的にはショックを受けていたものの、実際カネモトには性愛にも似た親近感を覚えていたのかもしれない。

強姦の被害者でありながら、強姦魔に好意を抱いてしまうという奇妙な状況がそこにあったと言える。

一般的な『戦メリ』の解説ではあくまで先ほどの2組のペアでしか語られないが、物語の前半のメイントピックであったカネモトとデ・ヨンを加えると映画内に3組の”カップル”が生まれていることになる。

もっともハラとローレンスは恋愛的な感情は読み取りにくく、あくまで男友達という感じだろうが。

日本人・西洋人という肩書きを剥いでしまい、そこに自分という存在だけを置いて相手に対峙した時、相手に対する憎しみは何もない。

マクロ的な衝突vsミクロ的な親近感というアンバランスで危険な関係こそ、この映画の瑞々しさを保たたせている主要因ではないだろうか。

LGBT以前の世界観

これは後で気づいたことなのだが、この映画には一切の女性が登場しない。

というより、女性に関連するセリフもローレンスが牢獄の中で話すシンガポールの思い出にしか登場しない。

この映画の予告編のキャッチフレーズとして「男騒ぎ」が使われているが、正にその通りで男しか存在していない。

よく『戦メリ』のことを「戦闘シーンのない同性愛映画」と揶揄する人がいるが、ある一面では当たっているのだ。

しかもLGBTなんて言葉が生まれる前の世界なので、今ではあまり使われない「ホモセクシュアル」「オカマ」といった表現で同性愛者を侮蔑している。

現代ではポリティカルコレクトネスの側面から、おそらくこれらの用語を映画に盛り込むのにはそれなりの抵抗があるだろう。

上述した朝鮮人差別の描き方も歴史認識問題に発展する可能性もあり、色々と面倒だ。

勿論過去の時代の空気感を含めて映画にするわけなので描くのであれば忠実に描く必要はあるだろうが、現在はいろいろな方面に気を遣ってストーリーも考えなくてはいけない。

そう考えると、この映画はもう今では撮れないのかもしれないとすら思う。

原作との決定的な違い

冒頭の基本情報の項でも書いた通り、この『戦メリ』には原作となる小説が存在する。

ローレンス・ヴァンデルポスト卿の著作である『影の獄にて』である。

その名の通り作中のローレンスとはすなわち自身の投影であり、自身が実際に第二次世界大戦中にインドネシアで捕虜となった際の体験を基にした小説となっている。

『影の獄にて』は音楽でいうベストアルバム的なもので、過去に自分が書いた収容所体験記を纏めたものだ。

『影さす牢格子』『種子と蒔く者』『The Night of New Moon』の三部構成になっているが、映画化されたのは前半の二部で、これらを時系列に合わせてミックスしたような内容になっている。

ラストシーンで「セリアズは自分の死を持ってヨノイの心に種を蒔き、ヨノイは自身で種を育てたのです」というローレンスのセリフがあるが、これは原作のタイトルや内容に由来する。

その他『戦メリ』のサウンドトラックの曲目も『発芽(Germination)』『種子と種を蒔く人(The Seed and The Sower』『種を蒔く(Sowing The Seed)』『ザ・シード(The Seed)』のようにタイトルに種関係のワードが充てられているものが多いが、これも同様である。

要は相手を思いやる”情”や”絆”の根源となるようなものを種と比喩しているのである。

『戦場のメリークリスマス』は概ね原作に忠実な形で映像化されているところが多いが(セリアズと弟の関係などは本当はもっと詳細に描く必要がるが時間の関係でだいぶ省略されている)、大きく違う点が2つある。

1つ目はヨノイ大尉の末路だ。

映画ではあっさりと戦犯として処刑されてしまっているが、原作ではしっかりと生きて帰り、ローレンスに預かってもらっていたセリアズの遺髪を受け取って神社の聖火に捧げている。

セリアズが蒔いた種はしっかりヨノイの中で育ち、戦後見事に花を咲かせたのだ。

映画ではヨノイを生きていることにするとヨノイのラストも別で描かなくてはならなくなり、たけしのあの感動的なラストシーンへの流れが阻害されてしまうほか、散々描いてきたヨノイの死の渇望的にも生き残ってしまうと少しバツが悪い。

だからこそヨノイ生存シナリオは却下されたのだろうと推測する。

しかしあれだけ二二六事件の”残党”意識にさいなまれて潜在的に死を求めていたヨノイが、戦後自決もせずに生き延びた事実を考えると感慨深い。

セリアズがある意味で生きる希望という種もヨノイに蒔いたということだろうか。

2つ目はハラ軍曹の末路だ。

正確に言えば末路は変わらず処刑されてしまう運命に変わりはないのだが、原作では「メリークリスマス、ローレンスさん」というハラの最期の言葉のその後が描かれている。

ローレンスはハラと別れた後の道中、彼を抱きしめて自分の思いを伝えたい衝動に強く駆られた。

あまりにも心を動かされた彼(筆者注:ローレンスのこと)は、思わずもう一度、独房のなかに戻ってゆきたい衝動にかられた。実際、彼は行こうとしかけたのだが、なにかが、彼を押しとどめてゆかせなかった。(中略)

行ってハラをしっかりと腕に抱き、額に別れのくちづけをし、そして、こう言いたかった。

「外の大きな世界の、がんこな昔ながらの悪行をやめさせたり、なくさせたりすることは、ぼくら二人ではできないだろう。だが、君とぼくの間には、悪は訪れることがあるまい。これからゆく未知の国を歩む君にも、不完全な悩みの地平をあいかわらず歩むぼくにも。二人のあいだでは、いっさいの個人の、わたくしの悪も帳消しにしようではないか。個人や、わたくしのいきがかりは忘れて、動も反動も起こらないようにしよう。こうして、現在に共通の無理解と誤解、憎悪と復讐が、これ以上広まらないようにしようではないか」と。

ローレンス・ヴァンデルポスト『影の獄にて』

しかし翌朝再びハラの元を訪れると、既にハラは処刑された後だった。

ハラに最後の思いを伝えることが出来なかったローレンスが「ぼくらはいつも、手遅れでなければならないのか?」と悲哀を述べるまでが原作だが、このオチをしっていると尚更映画のラストシーンは涙モノである。

映画としてはハラのどアップの笑顔の方がインパクトはあるものの、最後の部分も映像化してくれてたらなあ…と時々筆者は思ったりもするのである。

ラストシーンの解釈

というわけで、最後は映画のラストシーンについていくつか考察。

一般的な解釈では「一度4年前にローレンスの罪を許してあげたのだから、今回は俺自身の罪も許してもらえるよう取り計らってくれ」という意思の暗喩とされることが多いようだが、個人的にはその読み方だと感動が半減してしまう。

もっとも原作を読むとローレンスはハラの戦争裁判に出席しているが、その際も同情を求める発言は一切なく、むしろ死への憧れを持っているような素振りだったという。

ローレンスも日本人論について「生きることより死を愛する人たちになっていった」と原作で書いているように、ハラもどこかで死を愛する人であったような書きぶりなのだ。

映画と原作を切り離して考えるべきではあるものの、やはりハラはそんな野暮な人間には思えない。

むしろそれよりは「ローレンス、死ぬ前の楽しいひと時をありがとう」の意味と捉えるのが個人的には納得がいく。

ローレンスとハラの間で唯一”マクロ的価値観”を排して個人vs個人に近い形で話が出来たタイミングは、映画の中だと二回しかない。

一回目は酒を飲んで理性が剥がれた4年前の「ファーゼルクリスマス」の時、そして二回目はこのラストの「メリークリスマス」の時だ。

それ以外も二人きりで話している場面はいくつかあるが、基本的にハラが日本的価値観を背負ったうえでローレンスに対して強圧的な態度を取っている。

よって彼ら二人の素の姿が見れる瞬間は「クリスマスの魔法」が掛かっている時だけなのだ。

明日死ぬことが決まっており、かつ異国の地で処刑されることで精神的にも暗闇をさまよっていたであろうハラ。

そんなハラの元を旧友のローレンスが訪ねて来てくれたことでふと彼の心が明るくなった。

死ぬ前の最期に明かりを灯してもらった人物への、不器用なハラなりの最大限の感謝の意だったのではないだろうか。

「ああこれで心置きなく天国へ行ける」とハラを決意させた成仏のキラーフレーズだったのかもしれない。

戦場のメリークリスマスを観るには?

2020年10月時点では、サブスクリプションサービスだとAmazonプライムかU-Nextで観ることが出来る。

特にU-Nextでは数多くの日本映画が視聴し放題であり『戦メリ』以外の名作邦画を観たい場合には登録しておいて損はない(筆者も登録している)。

邦画を見つくしたい人は是非この機会に登録してみてほしい。